宮崎駿さんの死因について検索する人が増えている今、その背景には高齢や長年にわたる活動、そしてメディアへの露出の少なさなど、さまざまな要因があるようです。

この記事では、宮崎駿さんが現在も生きてるという事実に加え、彼の最新情報や健康状態、そして創作意欲を保ち続けている様子を詳しく紹介しています。

2023年に公開された新作映画で見せた表現力と情熱、引退報道とのギャップ、そして息子が継承するジブリの精神など、多角的な視点から宮崎駿さんの人物像に迫ります。

若い頃の制作スタイルや出身地で育まれた価値観、年齢に関する誤解と真実、現在の活動拠点や生活環境といった、見過ごされがちな側面についても丁寧に掘り下げていきます。

本記事を通じて、宮崎駿さんにまつわる死因の噂や疑問に対する正確な情報を得るとともに、その生き様と作品に対する深い理解が得られるはずです。

宮崎駿の死因に関する真実と現在の状況

- 死亡説が流れた背景とネット上の噂とは

- 現在も健在であることが明らかになった経緯

- 最近の公の場で見せた様子やコメント

- 2023年公開の作品で示した創作意欲の継続

- 年齢や体調をめぐる誤解とその真相

- 引退報道と実際の活動内容のギャップ

死亡説が流れた背景とネット上の噂とは

宮崎駿さんにまつわる死亡説は、主にSNSや一部のネット掲示板から広がったとされています。特に2023年から2024年にかけてのタイミングで、情報源の不確かな書き込みがTwitterや5ちゃんねるなどに現れ、「亡くなったのではないか」といった憶測が飛び交いました。

その発端とみられるのは、メディア露出の減少や高齢による体調不安を指摘する声が目立ち始めたことです。2023年7月に公開されたアニメ映画『君たちはどう生きるか』の後、公式なメッセージや登壇イベントへの参加が一時的に途絶えたことで、「最後の作品だったのではないか」「すでに亡くなっているのではないか」と推測する人が増えたようです。

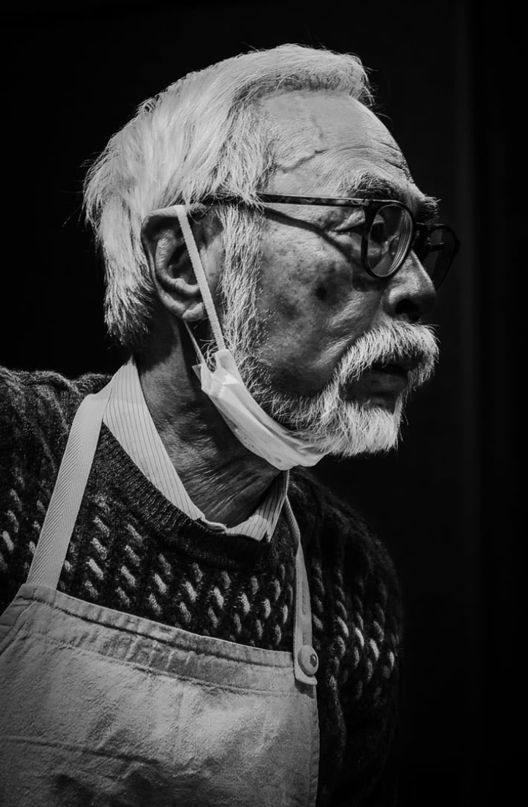

さらに、2024年3月にアカデミー賞公式チャンネルで公開された動画に髭を剃った姿で登場したことが、一部のファンやネットユーザーの間で「影武者ではないか」「過去映像ではないか」と誤認されるきっかけとなりました。このようなビジュアルの変化もまた、不確かな情報を呼び込む要因になったと考えられます。

また、有名人の死亡説は過去にも多く見られたように、注目度が高くなるほどデマも出回りやすい傾向があります。宮崎さんのように、世界的な影響力を持つ人物であればなおさらです。「最近見かけない」「新作が出ていない」などの状況が重なった結果として、信憑性のない情報が拡散されたのです。

現在も健在であることが明らかになった経緯

宮崎駿さんが現在も健在であることは、2023年以降に複数の公式・公的な場で確認されています。最も大きな証拠となったのは、2024年3月にアメリカ・アカデミー賞の長編アニメ映画賞を受賞した際の映像です。この際、アカデミーの公式YouTubeチャンネルにて宮崎さんの近影が公開され、髭を剃った新しい姿が話題となりました。

この動画では、宮崎さんが映画製作の合間に語ったコメントも紹介され、彼自身が今なお制作意欲を持って活動している様子が映し出されていました。また、2024年5月にはカンヌ国際映画祭にて、スタジオジブリが名誉パルム・ドール賞を受賞。その際の受賞理由として、宮崎さんと高畑勲さんの名前が明示されるなど、存命であることが公的にも裏付けられています。

さらに、近年では三鷹の森ジブリ美術館に関するイベントの企画・監修に関与していることも報じられました。館主は退任して名誉館主となっていますが、プロジェクトには継続的に参加している様子が確認されています。

髭を剃った理由については、プロデューサーの鈴木敏夫さんが「見た目をリセットしたいという意図があった」と述べており、本人の健康状態に不安があるわけではないことも伝えられています。

このように、宮崎駿さんは2025年現在も健在であり、創作活動を続ける姿が複数の公的な記録で確認されています。ネット上の噂とは裏腹に、今も第一線でその存在感を示しているのです。

最近の公の場で見せた様子やコメント

宮崎駿さんは2024年から2025年にかけて、いくつかの公式イベントや映像を通じて元気な姿を見せています。特に注目を集めたのが、2024年のアカデミー賞関連映像における髭を剃った近影です。

この動画では、受賞作『君たちはどう生きるか』に関連して、制作背景や思いについて語る姿が映されており、しっかりとした口調で話す姿から健康状態の良さも伺えました。髭を剃ったことについては、長年の盟友である鈴木敏夫プロデューサーが「気分転換に髭を取ったらどうかと提案した」と語っており、宮崎さん自身もそれを受け入れ、風呂場で自ら剃った様子がNHKのドキュメンタリー番組で放送されました。

また、2024年5月にスタジオジブリが名誉パルム・ドール賞を受賞した際、公式の受賞理由に宮崎さんの名前が明記されました。本人が現地に姿を見せたわけではありませんが、スタジオジブリを代表する存在として言及され、関係者によると「現在も次の構想を温めている」との証言もあったそうです。

さらに、三鷹の森ジブリ美術館では2025年に新しい特別展の準備が進められており、その企画段階から宮崎さんが関与していると報じられています。コメントとしては「昔の絵本をモチーフにした展示にしたい」と述べていたことが関係者から明かされ、年齢を感じさせない旺盛な創作意欲が感じられると話題になりました。

このように近年の公の場での発言や映像では、年齢を重ねながらもなお、アイデアと情熱を持ち続ける姿がしっかりと伝えられています。

2023年公開の作品で示した創作意欲の継続

2023年7月14日に公開された長編アニメーション『君たちはどう生きるか』は、宮崎駿さんの創作意欲がいまだ健在であることを強く示す作品となりました。この映画は完全オリジナル作品であり、タイトルは吉野源三郎の小説から取られていますが、内容自体は宮崎さん独自の構成と演出で作り上げられたものです。

制作期間は実に7年以上にわたり、スタジオジブリの制作体制を一時再構築して臨んだプロジェクトでした。特に注目されたのは、宣伝を一切行わずに公開日を迎えるという異例のプロモーション戦略です。この手法は「観客に先入観なく観てほしい」という宮崎さん自身の強いこだわりから来ており、年齢に関係なく作品に対する強い責任感と信念を貫いている姿勢が表れています。

この映画は映像表現の多様さだけでなく、ストーリー構造の複雑さや哲学的なテーマ性においても高い評価を受け、ゴールデングローブ賞、英国アカデミー賞に続き、アカデミー長編アニメ映画賞も受賞しました。これにより、世界的な名声を再び確立しただけでなく、「これが本当に引退作になるのか?」と疑問を投げかけられるほどの完成度となりました。

スタッフによると、制作中の宮崎さんは絵コンテに最後までこだわり続け、修正を重ねるたびに「もっと良くなる」と言って筆を止めることがなかったそうです。また、アニメーターからの意見にも真摯に耳を傾け、常に現場の士気を高めようとする姿勢が印象的だったと語られています。

この作品において彼が描こうとしたのは、人生と死、記憶と再生という普遍的なテーマです。公開後には「創作意欲は尽きない」と本人が語ったとも伝えられており、将来的に短編作品や新たな構想が再び動き出す可能性も示唆されています。

『君たちはどう生きるか』は、宮崎駿さんが今もなお現役の作家であること、そして内なる情熱が衰えていないことを如実に証明した作品なのです。

年齢や体調をめぐる誤解とその真相

宮崎駿さんは1941年1月5日生まれで、2025年現在84歳です。この年齢から「体調が悪いのではないか」「そろそろ限界では」といった声が上がるのは自然なことかもしれませんが、実際には驚くほど精力的に活動を続けています。

特に2023年以降の言動を見ると、体調を理由に表舞台から退いているわけではないことがわかります。映画『君たちはどう生きるか』の制作時には、長時間に及ぶ打ち合わせや絵コンテ作成に自ら関わり、若手アニメーターに直接指導する場面も多く見られたそうです。作画のこだわりについても妥協を許さず、現場では「一枚でも気に入らない線があれば描き直す」という姿勢を貫いていたと証言されています。

一方で、「年齢相応に衰えたのでは」といった憶測が出た理由の一つには、2024年に公開された映像で髭を剃った姿が注目されたことも関係しているようです。見慣れた風貌とは異なる印象を与えたことで、一部では「やつれたのでは」「体調が悪化したのでは」と感じた人もいたようですが、これは本人の意向によるイメージチェンジでした。

また、過去には「幼少期に病弱で20歳まで生きられないと言われていた」と本人が語っていたことがあり、それもネット上で誇張され「今も身体が弱い」という誤解を招いている部分があるようです。しかし実際には、現在も自宅兼スタジオで日々のスケッチや構想作りを行っており、創作活動に支障をきたすような体調不良の情報は出ていません。

こうした背景から、年齢や過去のエピソードが原因となって「高齢=健康不安」というイメージが先行してしまっているのが現状です。しかし、今の宮崎さんの動きを見る限り、その印象は現実とは一致していないようです。

引退報道と実際の活動内容のギャップ

宮崎駿さんの「引退宣言」はこれまでに複数回行われており、そのたびに大きなニュースになってきました。特に話題となったのは、2013年に公開された映画『風立ちぬ』の完成時に、長編映画からの引退を正式に発表したことです。このときはスタジオジブリの星野康二社長が記者会見を開き、本人の意志として「これが最後の長編作品になる」と明かされました。

しかし、実際にはその後も制作現場に戻り、2018年にはジブリ美術館向け短編『毛虫のボロ』の監督を務め、さらに長編アニメ『君たちはどう生きるか』の企画を本格始動させています。このように、言葉とは裏腹に、引退後も第一線で創作を続けてきたのが実情です。

引退発言の背景について、近しい関係者は「宮崎さんは限界を感じた瞬間に“終わり”を宣言する癖があるが、創作からは離れられない性格」だと話しています。実際、過去にも『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』のたびに引退をほのめかしてきましたが、そのたびに復帰していることから「引退詐欺」と揶揄されたこともあるようです。

また、引退表明は周囲の期待や制作のプレッシャーが頂点に達したときの一時的な“区切り”として語られるケースが多く、時間が経つと新しいアイデアが湧いてきて、またペンを取るという流れが繰り返されているとも言われています。

2024年にはアカデミー賞の受賞を機にメディアに登場し、次なる構想を考えているとも示唆されました。このように、表向きの引退宣言と、実際の創作活動には明らかなギャップが存在しており、宮崎さん自身が“引退”という言葉に縛られていないことがよくわかります。

ファンの間でも「どうせまた戻ってくる」という見方が定着しており、それがある意味、彼の“引退芸”として親しまれているのかもしれません。

宮崎駿の死因の誤解を解くための人物像と家族・作品情報

- 現在の活動拠点と生活環境について

- 若い頃に見せた制作スタイルと情熱

- 新作映画の裏にある創作哲学

- 息子が受け継ぐジブリの精神と役割

- 出身地で育まれた価値観と幼少期の体験

- これまでの作品から見える死生観の描写

現在の活動拠点と生活環境について

宮崎駿さんの現在の活動拠点は、東京都小金井市にあるスタジオジブリの敷地内とされています。スタジオは以前より同市に構えており、現在も変わらずジブリ作品の中核を担う制作拠点となっています。

2021年には三鷹の森ジブリ美術館の館主を退任し、名誉館主に就任したことが報じられましたが、これは公務的な役割から一歩引いたという意味であり、創作活動から完全に離れたわけではありません。むしろ企画や展示の監修には今も関わっており、自宅から通いながらその都度プロジェクトに関与している様子が関係者から語られています。

自宅は埼玉県所沢市にあるとされ、1967年ごろから長く住み続けているそうです。スタジオまでは電車と徒歩で移動しており、80代を迎えても公共交通機関を使って通勤している姿が目撃されることもあるようです。また、所沢では自然保護活動にも関わっており、「淵の森保全連絡協議会」を設立し自ら会長に就任するなど、地域とのつながりも大切にしています。

日常生活では散歩を日課にしていると語ったことがあり、仕事場には大量のスケッチブックや資料が並び、好きな音楽を流しながらアイデアを練ることもあるそうです。食事に関しては特に健康志向というわけではなく、昔から親しんできた和食を中心に、妻・朱美さんが用意する家庭料理を好んでいるといわれています。

仕事の合間に愛用のシトロエン・2CVを洗車したり、模型作りや読書に時間を費やすこともあるとのことで、創作と趣味のバランスを保ちつつ、今も変わらぬペースで創作に向き合っている姿がうかがえます。

若い頃に見せた制作スタイルと情熱

宮崎駿さんの若い頃は、誰よりも情熱的かつ徹底的に作品づくりに没頭する姿勢が際立っていました。1963年に東映動画へ入社した当初から、絵コンテや原画への強いこだわりを持ち、先輩アニメーターたちを驚かせていたといいます。

特に1968年から1970年代にかけての活動では、『太陽の王子 ホルスの大冒険』や『未来少年コナン』といった作品で重要な役割を果たし、設定、絵コンテ、レイアウト、原画まで自らこなすマルチな能力を発揮しました。『未来少年コナン』の制作時には、ほぼ全話の構成と演出を担いながら、スタッフ全員の絵コンテや原画にも目を通していたという逸話も残っています。

その集中力は異常とも言われ、1人で部屋にこもっては何時間も筆を動かし続け、細部まで妥協せず描き直すことも珍しくなかったそうです。作画のスピードも非常に速く、大塚康生氏からは「自分よりも多く描く男」と評されたこともあります。

また、この時期の宮崎さんはストーリーテリングへの意識も非常に高く、物語の構造やキャラクターの心理描写に徹底的に向き合っていたことが知られています。感情を乗せた動きや、カメラワークにこだわることで観客の心を掴もうとし、単なる「子供向けのアニメ」にとどまらない、普遍的なテーマ性を追求していたのです。

当時は漫画家志望だったこともあり、原稿用紙に自作の漫画を描きながらアニメの構想を練ることも多かったと語られています。「オモシロイものを作りたい」という純粋な欲求が、若い宮崎駿の原動力だったのは間違いありません。

新作映画の裏にある創作哲学

宮崎駿さんが手がけた2023年公開の映画『君たちはどう生きるか』は、物語構成やビジュアル表現だけでなく、その根底にある思想や価値観にも注目が集まりました。この作品には彼の人生観や芸術観が色濃く反映されており、単なるアニメーション作品という枠を超えた深いメッセージが込められています。

タイトルは吉野源三郎の同名小説から取られていますが、内容はオリジナルで構成されており、現代社会で「どう生きるべきか」という普遍的な問いかけを投げかける作品になっています。宮崎さんはこの映画の中で、人間の弱さや喪失、成長、そして希望といったテーマを独自の世界観で描き出しました。

制作にあたっては「子供にも伝わるが、大人が観たときにもっと深く考えさせられる」作品にすることを意識したと語られており、ストーリーはあえてわかりやすさよりも解釈の余地を残す形で展開されています。映像も手描きに強くこだわり、CGに頼らない表現で生命感や質感を追求しました。

この姿勢には、「アニメは商品ではなく表現手段である」という宮崎さんの信念が色濃く表れています。スタジオジブリの関係者によれば、制作中も「これは誰のための作品なのか」「本当に伝えたいことは何か」を自問自答しながら作業を進めていたそうです。

また、情報を一切出さずに作品を世に送り出したことも大きな話題となり、「作品は観るまでわからないもの」という原点に立ち返る姿勢が高く評価されました。こうした独自の創作哲学が、いまもなお多くの観客を惹きつけ続ける要因となっています。

息子が受け継ぐジブリの精神と役割

宮崎駿さんの長男・宮崎吾朗さんは、父の背中を追うようにしてアニメーションの世界に入りました。もともと建築や造園の専門家として活動していましたが、スタジオジブリが三鷹の森ジブリ美術館を開設する際、展示企画を担当したことがきっかけで、アニメ制作の道に進むことになります。

初監督作品は2006年公開の『ゲド戦記』で、当時はアニメ制作経験がほとんどなかった吾朗さんがいきなり大作を任されたこともあり、話題と賛否を呼びました。その後も『コクリコ坂から』(2011年)、『アーヤと魔女』(2020年)などを監督し、自身のスタイルを模索しながらジブリ作品を世に送り出しています。

父・駿さんとの関係は良好とは言い切れず、作品づくりに対する考え方の違いから衝突することもあったようです。『ゲド戦記』の制作時には、原作者との交渉に駿さん自らが出向いた一方で、息子に対する直接的なアドバイスは避けていたとされます。しかし、裏ではイメージボードを描いて渡すなど、距離を保ちながらも作品への関心を寄せていた様子も見受けられました。

吾朗さんが語るには、「父の作品は大衆に向けた強いメッセージがあるが、自分は個人の視点から物語を描きたい」という意識があるようで、そこにジブリの新たな可能性を感じているファンも少なくありません。彼の作品には、駿さんの影響を感じさせる一方で、より静かで現代的な視点が取り入れられています。

ジブリの未来を担う存在として、宮崎吾朗さんは“第二世代”としての役割を徐々に確立しつつあり、その歩みには父とは異なる独自の視点と挑戦が刻まれています。

出身地で育まれた価値観と幼少期の体験

宮崎駿さんは東京都文京区に生まれましたが、第二次世界大戦中は空襲を避けるために各地を転々とし、特に栃木県や富山県などでの疎開生活が彼の幼少期に大きな影響を与えました。この体験は、のちの作品に色濃く反映されています。

父・宮崎勝司さんは航空機部品メーカー「宮崎航空機製作所」の経営に関わっており、その仕事を通じて、宮崎少年は戦闘機や飛行機の設計図、製作現場に間接的に触れる環境で育ちました。空に対する強い興味とあこがれはこの時期に培われ、『紅の豚』や『風立ちぬ』といった空をテーマにした作品に繋がっています。

また、戦争という過酷な現実を幼少期に肌で感じたことも、彼の創作に深い思想的背景を与えることになりました。空襲による恐怖や混乱、避難生活の中で見た人々の表情や暮らしが、のちの作品におけるリアルな描写につながっているとも語られています。

家庭環境も彼の価値観形成に大きく影響しました。母・美子さんは非常に読書家で、社会問題に敏感な知識人として知られています。結核を患い寝たきりだった時期もありましたが、その中でも子どもたちに厳しくも知的な教育を施していたそうです。彼は母の存在について「作品の中で強い女性キャラクターを描く原点」として何度も言及しており、家庭内での母の在り方が彼の女性観、社会観に大きく作用していることがうかがえます。

このように、宮崎駿さんが幼少期に過ごした戦時中の体験と、教養ある家庭環境は、彼の思想や物語の根底に深く刻まれており、その後の作品においても何度もその影響が見て取れるのです。

これまでの作品から見える死生観の描写

宮崎駿さんの作品には、死と向き合う場面や人の生き様を描くシーンがたびたび登場します。これは、彼自身の中にある死生観が、物語の中核テーマとして一貫して存在しているからです。

たとえば『風の谷のナウシカ』では、人類が起こした環境破壊と戦争の果てに、生き残った人々が過酷な世界で命をつなぐ姿が描かれています。ナウシカ自身が命をかけて自然と共存しようとするその行動は、「人間は自然の一部である」という哲学に通じます。また、死を恐れるのではなく、どう生きてどう死ぬかに重きを置いた描写が全編を通じて見られます。

『千と千尋の神隠し』では、千尋が両親を救うために異世界を生き抜いていく過程で、「自己を失うこと」「他者との関係の中で自分を再発見すること」が丁寧に描かれます。このプロセスには、アイデンティティの喪失と再生という死生観的テーマが込められています。

さらに『火垂るの墓』は高畑勲監督作ではありますが、ジブリの方向性として「戦争と死」をリアルに描く流れを共有しています。宮崎さんも戦争体験を持つ世代として、生と死の重みを軽く扱うことはしません。『もののけ姫』では、人間と自然、破壊と再生、生命の循環という構図が物語の背後に存在し、死が終わりではなく転換点として描かれているのが特徴です。

2023年の『君たちはどう生きるか』においても、死者と語り合うような描写や、自分自身の存在を問う展開が繰り広げられており、宮崎さんの死生観がさらに深化していることが伺えます。これまでの作品全体を通して、死は悲劇としてだけでなく、成長や気づき、そして再生の契機として描かれているのが大きな特徴です。

宮崎駿の死因が気になる方へ向けた要点まとめ

- 死亡説はSNSや掲示板を中心に2023年頃から急速に拡散しました

- 2024年のアカデミー賞映像で本人の近影が公開され健在が確認されました

- 髭を剃った姿が公開されたことで影武者説が一部で広まりました

- 新作映画『君たちはどう生きるか』で創作意欲が衰えていないことを証明しました

- 高齢ながらも今も創作活動を継続中で、構想段階の企画もあると報道されています

- スタジオジブリや美術館の企画監修にも現在も関与しています

- 自宅は埼玉県所沢市で、現在も電車でスタジオに通う生活を送っています

- 若い頃から絵コンテや原画にこだわり、徹底した作業姿勢で知られていました

- 戦時中の疎開体験が創作の土台となり、自然や戦争を描く作品に反映されています

- 母親から受けた影響で強い女性像を描く作風が形成されました

- これまでの作品には死や再生を扱う深い死生観が描かれてきました

- 何度も引退宣言をしてきましたが、そのたびに復帰しています

- 引退発言は感情の波や区切りとして出るもので、本意ではない場合もあるようです

- 息子・宮崎吾朗さんがジブリの制作を担い、世代交代が進んでいます

- 作品ごとに異なるテーマを描きながらも一貫した哲学を持ち続けています

コメント